«1-LiNE» начинает публиковать цикл статей, которые посвящены интересным и значимым страницам истории Красноярска в период Великой Отечественной войны. Краевая столица стала «вторым домом» для нескольких заводов, которые были вынуждены срочно покинуть родные места. Среди них оказался и «Красный Профинтерн», эвакуация которого круто изменила рабочую жизнь в городе.

Перед началом войны предприятие «Красный Профинтерн» располагалось в городе Бежица Брянской области. Оно было основано ещё в царской России, в 1873 году, как Брянский рельсопрокатный завод. Лучше всего виды его занятий в предвоенные годы отражает официальное название, присвоенное в сентябре 1923 года – Государственный паровозо-вагоностроительный, сельскохозяйственный, гвоздильный и механический завод «Красный Профинтерн».

К февралю 1940 года производство достигло больших масштабов и «Красный Профинтерн» (на то время уже паровозо-вагоностроительный завод) преобразовали в комбинат. На его базе были созданы три завода: паровозостроительный, вагоностроительный и металлургический. Промышленный гигант выпускал 28% паровозов типа «СО» (Серго Орджоникидзе), 38% изотермических и 29% большегрузных вагонов в стране, а также все большегрузные цистерны.

В начале войны паровозостроительный завод начали эвакуировать в Красноярск. Первое оборудование «Красного Профинтерна» прибыло в краевую столицу на поезде 4 августа 1941 года. Вагоны с ним встали на всех стациях правого берега. Именно в этой части города тогда только строился «Сибтяжмаш». Разместить эвакуированное оборудование решили на его площадке. Всего в Красноярск было отправлено 6 тысяч вагонов.

Вместе с техникой прибыла в город основная масса рабочих завода – 15 тысяч человек Железнодорожные составы разгружали вручную: не было ни подъёмных кранов, ни грузовиков. Бывало так, что за одни сутки больше трёх тысяч человек могли освободить до 300 вагонов.

Место будущего завода. Фото из фондов Красноярского краевого краеведческого музея

Место будущего завода. Фото из фондов Красноярского краевого краеведческого музея

На тот момент площадка «Сибтяжмаша» была пустынной. Чтобы быстрее запустить производство, механический цех временно расположили в конюшне соседнего совхоза, медницкую мастерскую – в сарае. Новые же цеха строили ударными темпами. Снаружи помещение не отделывали. Главной задачей было, как можно скорее поставить и пустить оборудование. На ещё недостроенном заводе рабочие начали выпускать снаряды, гранаты и миномёты для нужд фронта.

Строительство бараков. Фото из фондов Красноярского краевого краеведческого музея

Строительство бараков. Фото из фондов Красноярского краевого краеведческого музея

Трудовой подвиг заводчан для сегодняшнего дня поразителен. Известна история токаря Дмитрия Родионовича Серикова. Заводчанин 22 октября 1941 года начертил детали первого миномёта и изготовил их через 4 дня. Части второго были готовы у рабочего через 2,5 суток, третьего – за 6 часов. На детали четвёртого миномётау Серикова ушло всего 2 часа 15 минут. И это при том, что на предприятии не хватало материалов, были перебои с электроэнергией. Полноценно миномётный цех заработал в марте 1942 года. В итоге в 1942 году эвакуированный «Красный Профинтерн» изготовил 1.840 миномётов, 22 тысяч снарядов, и почти 400 тысяч ручных гранат.

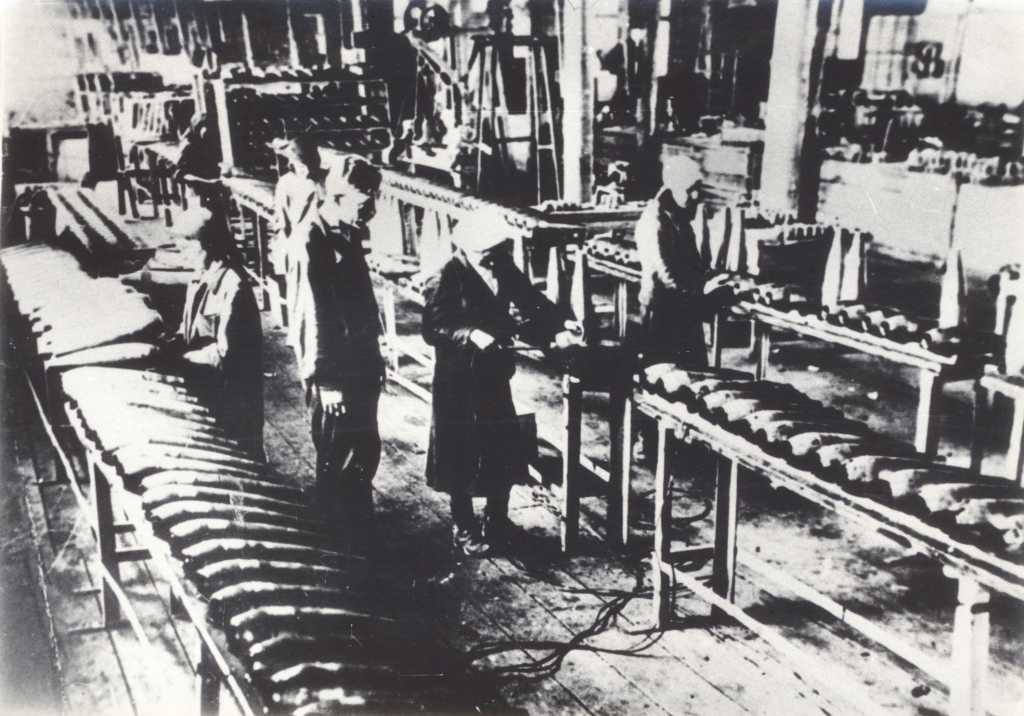

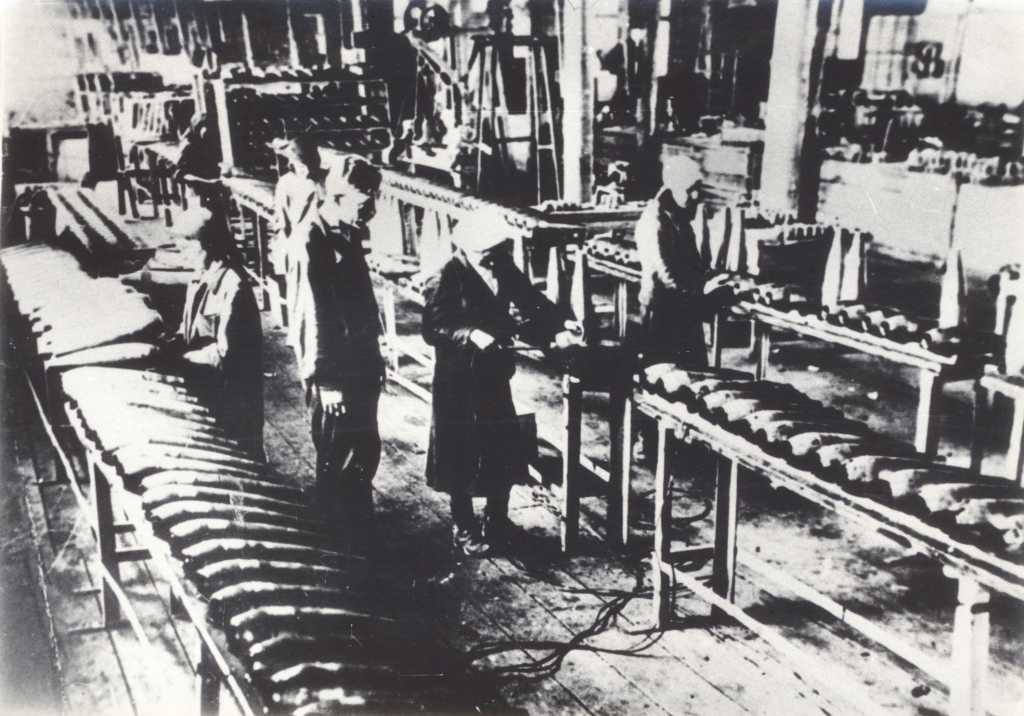

Упаковка ручных гранат Ф-1. Фото из фондов Красноярского краевого краеведческого музея

Упаковка ручных гранат Ф-1. Фото из фондов Красноярского краевого краеведческого музея

Со временем предприятие стало производить хозяйственные товары (например, гвозди). Отдельно стоит упомянуть, что на заводе делали детали для сельскохозяйственной техники. Это важная страница в истории эвакуированного «Красного Профинтерна». Его коллектив был инициатором помощи колхозам в период войны. Все понимали, что Красной Армии нужна поддержка не только боеприпасами. В обращении от 31 января 1943 года рабочие завода призвали коллективы других промышленных предприятий «развернуть социалистическое соревнование за досрочное выполнение заказов по изготовлению деталей к тракторам и сельхозинвентарю к 1 марта 1943 года». Таким образом, эвакуированный завод и напрямую, и косвенно помогал фронту.

Гражданской продукцией «Красный Профинтерн» помогал не только работникам сельского хозяйства, но и металлургам. В период войны завод выпустил 60 кранов грузоподъёмностью от 30 до 175 тонн для предприятий Кузбасса и Урала.

После постановления руководства страны от 21 августа 1943 года часть коллектива завода вернулась из Красноярска на восстановление разрушенного предприятия в Бежице. Но «Красный Профинтерн» оставил на правобережье Енисея своё наследие – налаженное производство и профессиональный коллектив рабочих и инженеров, в том числе из прошедших обучение сибиряков. В частности в Красноярске было налажено производство паровозов типа «СО». Именно такой стоит сейчас памятником на Красноярском железнодорожном вокзале. С 1943 по 1945 год было выпущено 40 таких локомотивов.

Сборка паровоза «Серго Орджоникидзе». Фото из фондов Красноярского краевого краеведческого музея

Сборка паровоза «Серго Орджоникидзе». Фото из фондов Красноярского краевого краеведческого музея

Существует легенда, что поезд с советской делегацией во главе с Иосифом Сталиным на Потсдамскую послевоенную конференцию в июле 1945 года привёз именно паровоз типа СО и именно красноярской постройки. Легенда красивая, но вряд ли реальная. Во-первых, паровозы типа «СО» были не пассажирскими, а грузовыми локомотивами, к тому же не самыми мощными. Во-вторых, в Европе, как известно, более узкая, нежели в ССР и России железнодорожная колея. По другой версии тяжёлый состав Сталина с бронированными вагонами и лимузинами на платформах «не вытянул» в горах пассажирский локомотив типа «СУ», и его вёл американский тепловоз типа ДА20-27, ставший впоследствии прообразом советских маневровых тепловозов. Впрочем, численность советской делегации, её охраны и обслуживания была такова, что вряд ли все они уместились в одном поезде, и вряд ли ехали в одном составе с Иосифом Сталиным. Поэтому вероятность того, что паровоз «СО» вёз какую-то часть советской делегации по части пути в Потсдам, всё-таки существует, как и вероятность того, что это был красноярский «СО». Паровозы «Сибтяжмаш» строил до 1950-х годов.

В одном из цехов. Фото из фондов Красноярского краевого краеведческого музея

В одном из цехов. Фото из фондов Красноярского краевого краеведческого музея

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1945 г. Сибирский машиностроительный завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 162 наиболее отличившихся рабочих, инженеров, техников, служащих завода были награждены орденами и медалями.

Обладатель ордена Трудового Красного Знамени и ордена «Знак Почёта», лауреат многих российских и зарубежных конкурсов и премий завод «Сибтяжмаш» работал до 2011 года, когда был признан банкротом. Окончательно промышленное производство на его площадке прекратилось в 2017 году.