«Норникель», который отмечает в этом году 90-летие, — лидер горно-металлургической промышленности в России и в мире, крупнейший работодатель в Арктике. «Норникель» – это не просто компания. Это образ жизни, это своего рода цивилизация со своей героической историей – планета Ni.

«Планета Ni» – это специальный проект о прошлом, настоящем и будущем «Норникеля». На этот раз – о том, как в Заполярье ковали Победу, 80-летие которой отмечают в этом году.

23 июня 1941 года Норильскому комбинату должно было исполниться 6 лет. К этому времени в его составе уже работали Малый металлургический, кислородный, коксовый и ремонтно-механический заводы, агломерационная и опытная обогатительная фабрики, химическая лаборатория, 3 угольные и 3 рудные штольни (ещё 3 строили), химическая лаборатория, железная дорога «Дудинка – Норильск» и аэропорт «Валёк». Но 22 июня жизнь изменилась…

Собиратель истории Норильска и комбината, автор пособия для лекторов и экскурсоводов «Историко-географическая и социологическая справка о Таймыре, Норильске и комбинате», изданного в 1973 году тиражом всего в 500 экземпляров, Трофим Яковлевич Гармаш в своей рукописи «Военная быль комбината», которую не успел опубликовать, так описывает

первый день войны:

Воскресное утро (прим. «1-LiNE» – если быть точным, это период полярного дня, когда солнце в Норильске не заходит вообще). На Октябрьской улице, в деревянном двухэтажном доме управления комбината, по случаю выходного дня было тихо и пусто, только у коммутатора дежурил диспетчер управления строительства комбината Арий Поляков (заключённый Норильлага 1938-1945 гг.).

Перед ним на щитке три главные красные лампочки, которые загорались по вызову начальника комбината и лагеря НКВД (1941-1948 гг.) Александра Панюкова, главного инженера Владимира Зверева и начальника управления строительства, капитана НКВД Николая Волохова. В 16:30 (прим. «1-LiNE» в Москве в 12:00 – в 16:00 по норильскому времени – нарком иностранных дел Вячеслав Молотов зачитал по радио обращение к гражданам Советского Союза о начале войны) загорелась лампочка Волохова. Поляков поднял трубку. Волохов приказал: «Вызвать к начальнику комбината всех начальников предприятий, цехов, стройучастков и прочих подразделений, независимо от того, где они сейчас находятся. Если кого не найдете, – доложите мне». На экстренном совещании стало известно, что началась война.

Первый «военный» приказ Панюкова по Норильскому комбинату и лагерю НКВД СССР №309 гласил:

1. С сего числа впредь до особого распоряжения прекратить увольнение в очередной отпуск с выездом из Норильска сотрудников комбината и лагеря.

2. В особых случаях очередной отпуск с выездом предоставлять лишь с моего разрешения.

3. Начальнику отдела кадров т. Астахову: лицам, которым предоставлен очередной отпуск с выездом из Норильска и находящимся в настоящее время в Норильске, предоставленные отпуска аннулировать и предложить этим лицам немедленно приступить к работе; всех сотрудников комбината и лагеря, находящихся в очередном отпуске вне Норильска, немедленно, путём телеграфного вызова, вернуть из отпусков.

Вторым приказом от 22 июня 1941 года была учреждена должность ответственного дежурного по Норильскому комбинату и лагерю НКВД. Согласно инструкции эти лица (список прилагался) подчинялись только начальнику комбината, а в случае необходимости могли принимать решения от своего имени. В их полномочия входил контроль за всем происходящим на территории лагеря и производственных объектах, вызов на эти объекты руководителей, обеспечение получения и доставки срочных служебных телеграмм и радиограмм. Дежурства – с 19 часов до 9 часов утра.

24 июня весь личный состав военизированной охраны лагеря был переведен на военное положение. На «вохровцев» с этого дня распространялся Устав дисциплинарной службы Красной Армии издания 1940 года, увольнения и отпуска запрещались.

На военном положении

Уже в первые дни войны к норильскому военкому стали нести заявления добровольцы с просьбами отправить их на фронт. Заявления принимали и одновременно ждали разъяснений из Москвы. Дело в том, что задачи Норильского комбината по скорейшему производству товарного никеля и меди стали не просто первоочередными, а жизненно важными для страны – никель входил в состав брони танков, кораблей и самолётов, медь использовали в технике радио и связи, в производстве боеприпасов.

В условиях оторванности Норильска «от материка», экстремальных климатических условий и надвигающихся трудностей военного времени встала необходимость мобилизации всех внутренних ресурсов комбината, все силы необходимо было направить на дальнейшее строительство комбината. И это в условиях дефицита самого необходимого!

Не хватало бумаги, цемента, электроэнергии, топлива, продуктов питания и спецодежды. Руководство комбината призывало работать в условиях строжайшей экономии. Отделу коммунального хозяйства поручили представить план потребления топлива, электроэнергии и воды. Отдельным приказом от 24 июня руководителей Отдела технического снабжения комбината, деревообрабатывающего завода, начальников всех строительных цехов обязали сдавать все имеющиеся у них дровяные отходы на специальные склады коммунального хозяйства. Сэкономленные дранку и щепу продавали населению по строго установленным ценам. В конце сентября 1941 года в преддверии зимы и полярной ночи, вступил в силу приказ №498 «О строжайшей экономии расходования электроламп». Лампы отпускались строго по разнарядкам, в жилых помещениях посёлка и лагеря запрещалось использование ламп мощностью более 75 ватт (их изымали для освещения производственных объектов), освещение объектов в нерабочее время запрещалось. Была утверждена «Временная инструкция по проектированию промышленных предприятий в условиях военного времени»:

«Разрешить отступления от санитарных, противопожарных и других норм… Асфальтированных тротуаров не устраивать…. Исключить из планов строительства: школы, клубы, кино и другие культурно-бытовые учреждения… Новые цеха проектировать без бытовых пристроек… Отказаться от штукатурки стен и покрытия их масляной краской… Столярные изделия допускается не красить…» И это только некоторые примеры… Норильчане отказались от всего, без чего можно было хоть как-то обойтись.

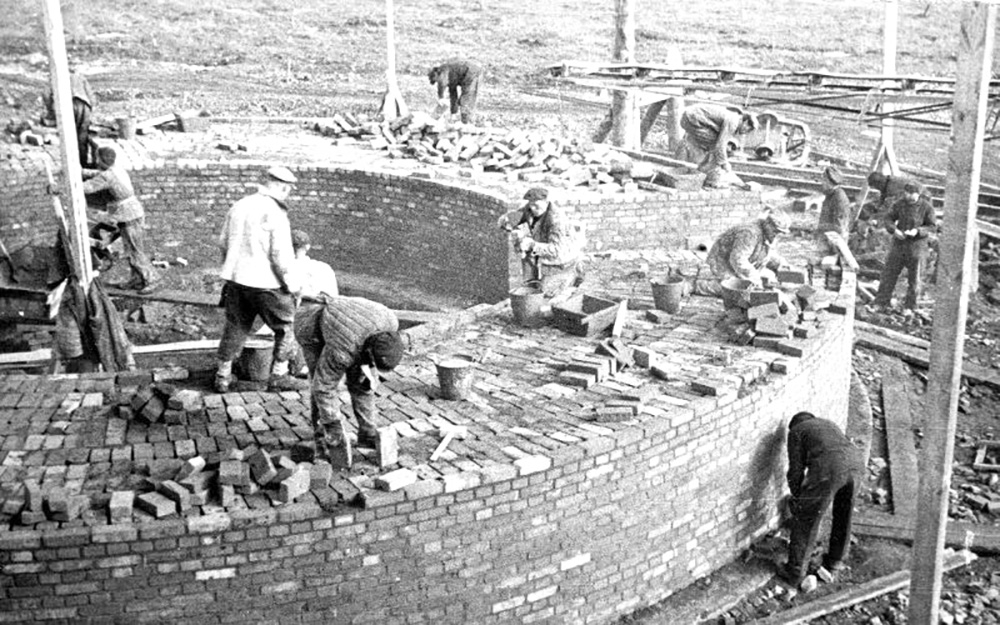

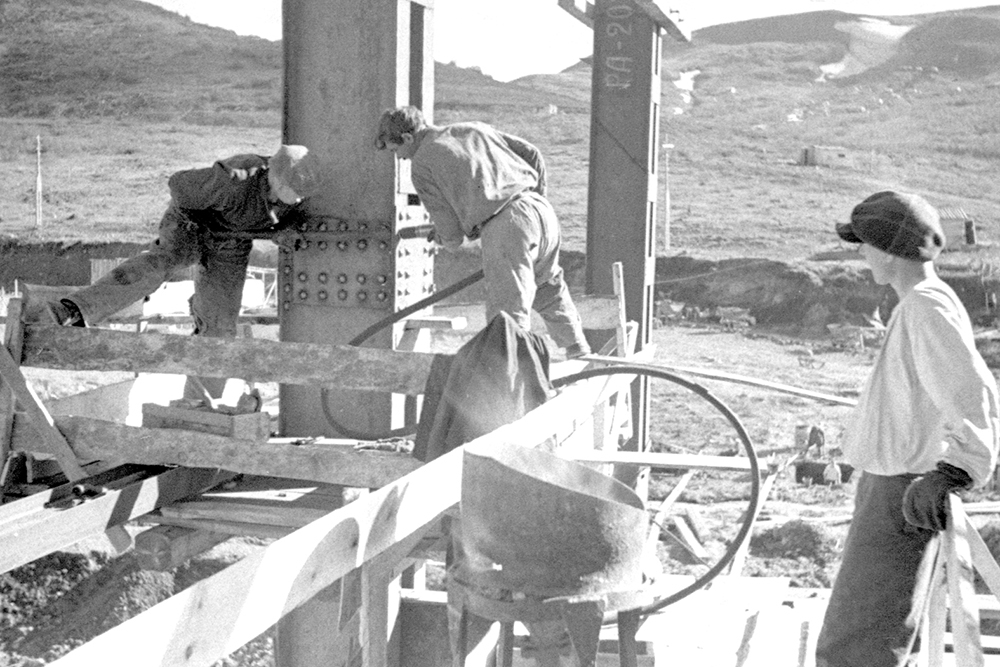

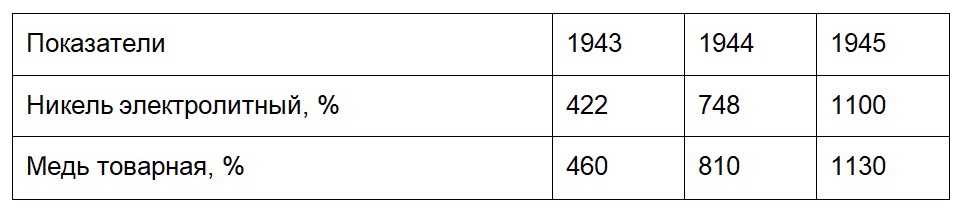

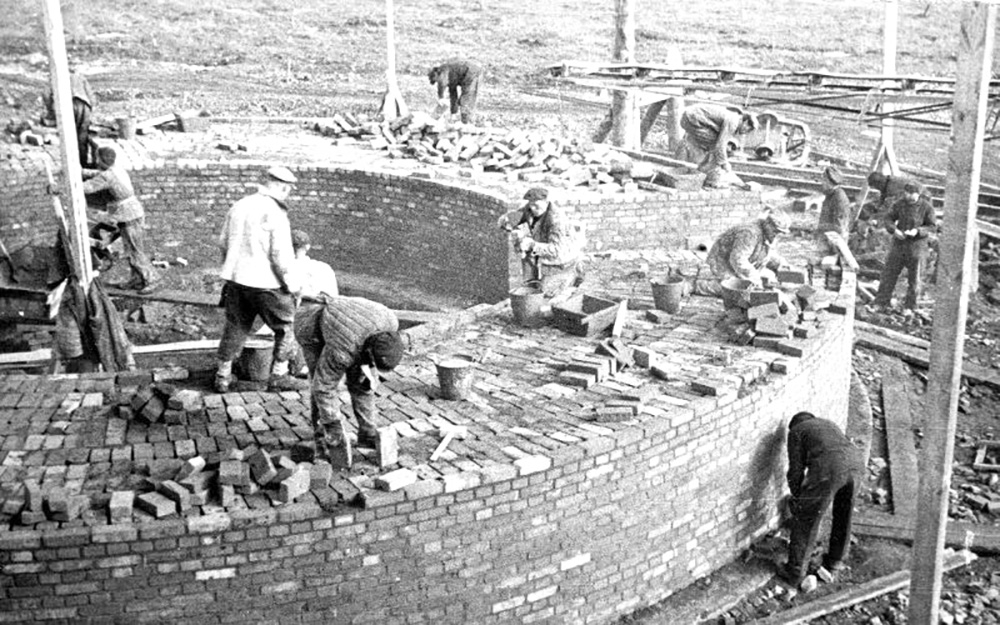

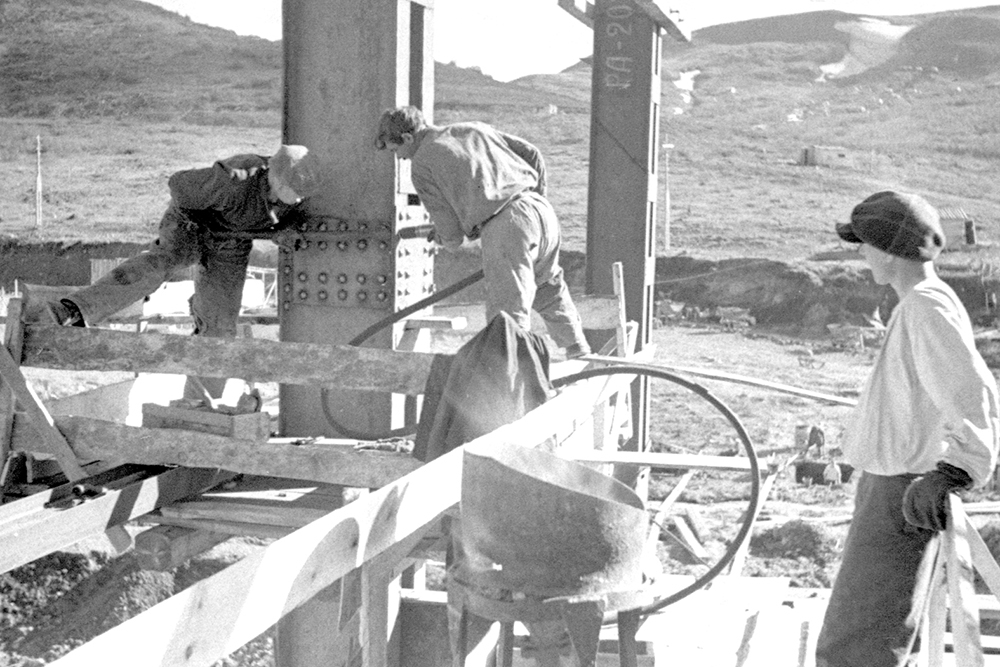

Перед строителями комбината стояла задача – в кратчайшие сроки возвести ТЭЦ и Большой металлургический завод (БМЗ). Работы велись круглосуточно. Катастрофически не хватало стройматериалов, особенно цемента. Было запрещено расходование цемента для всех видов строительных работ (а именно – кладка стен, штукатурка, изготовление шлакоблоков) там, где можно применить какие-либо иные связывающие материалы. К концу декабря началось производство цемента на базе известняков местного далдыканского месторождения.

Для заключённых установили 12-часовой рабочий день (кроме тех, кто работал под землей и во вредных условиях) и с января 1942 года – только один выходной в месяц, был увеличен рабочий день и для вольнонаёмных. Люди работали, перевыполняя норму, потому что знали – результат их труда необходим Родине.

Из «Военной были комбината» Т.Я.Гармаша:

«Поздно вечером второго дня войны в кабинет начальника комбината вошли Зверев и начальник политодела Козловский. Сели за стол напротив Панюкова и Зверев сказал: «Записывай, Александр Алексеевич! Не выполнивших нормы не было. Многие – перевыполнили. Очень многие. Всех тебе сейчас не назову – списки у начальников цехов. А пока запиши: на руднике у Карлюкова бурильщики Максименко, Богаев, Герасимович и Мурыгин по две нормы дали. И на ремонтно-механическом Гончаров и Новиков на чугунном литье дали по три с половиной нормы. Они там через всю стену лозунг повесили: «Зальем металлом фашистскую гадину!»

Никто не знал тогда, что война – это не на несколько месяцев, и даже не на год, а на долгие четыре года. Не знали, но чувствовали, какая новая тяжёлая ответственность ложится на комбинат за выполнение планов военного времени.

И в тылу, и на фронте

Нетипичным, но характерным свидетельством архиважной роли Норильского комбината в обороне и жизни страны являются данные о численности заключённых Норильлага, составлявших основную массу строителей и работников комбината. При громадных потерях СССР на фронте и повсеместной острой нехватке кадров на предприятиях в тылу, в Норильске она, тем не менее, росла: 1940 г. — 19.500; 1941 г. — 20.535; 1942 г. — 23.779; 1943 г. — 30.757; 1944 г. — 34.570; 1945 г. — 31.822.

В то же время заявления добровольцев из числа вольнонаёмных и заключённых об отправке на фронт в Норильске выборочно удовлетворяли.

10 июля 1941 года в Норильске состоялись первые проводы на фронт. Как подсчитал норильский историк Михаил Важнов, всего из тогда ещё посёлка на войну ушли 7.606 человек, в том числе 739 офицеров.

Один из самых известных воевавших норильчан – Герой Советского Союза Фёдор Дьяченко. Он родился в Полтавской области Украины в 1917 году в крестьянской семье. В 1934 году окончил 9 классов школы, работал в колхозе. Далее многие отечественные источники без подробностей пишут, что Фёдор работал штукатуром на стройках Кавказа и Норильска. Из Норильска же и был призван в армию в 1942 году. На самом деле 20-летний Фёдор Дьяченко в 1937 году был осуждён к 5 годам лишения свободы. Сначала отбывал наказание в Соловецком лагере, а в 1939-м попал в Норильлаг.

С 7 января 1942 года Фёдор Дьяченко – в рядах Красной Армии. После обучения снайперскому делу с августа 1942 года сражался на Ленинградском фронте. Уничтожив первого фашиста 16 сентября 1942 года, снайпер 187-го стрелкового полка (72-я стрелковая дивизия, 42-я армия, Ленинградский фронт) старший сержант Фёдор Дьяченко менее чем за 8,5 месяцев довёл свой боевой счёт до 400 уничтоженных врагов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1944 года за мужество, героизм и высокое снайперское мастерство, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками старший сержант Дьяченко Фёдор Трофимович удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 893). Также среди его наград орден Красной Звезды и орден Отечественной войны I степени.

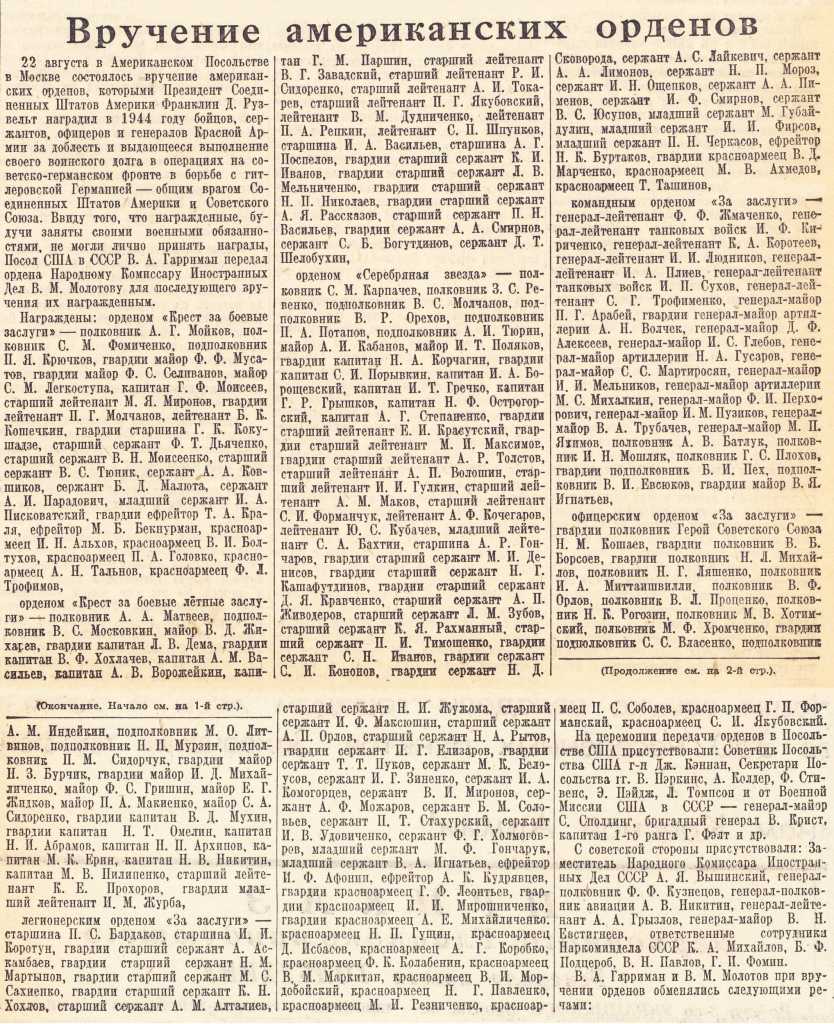

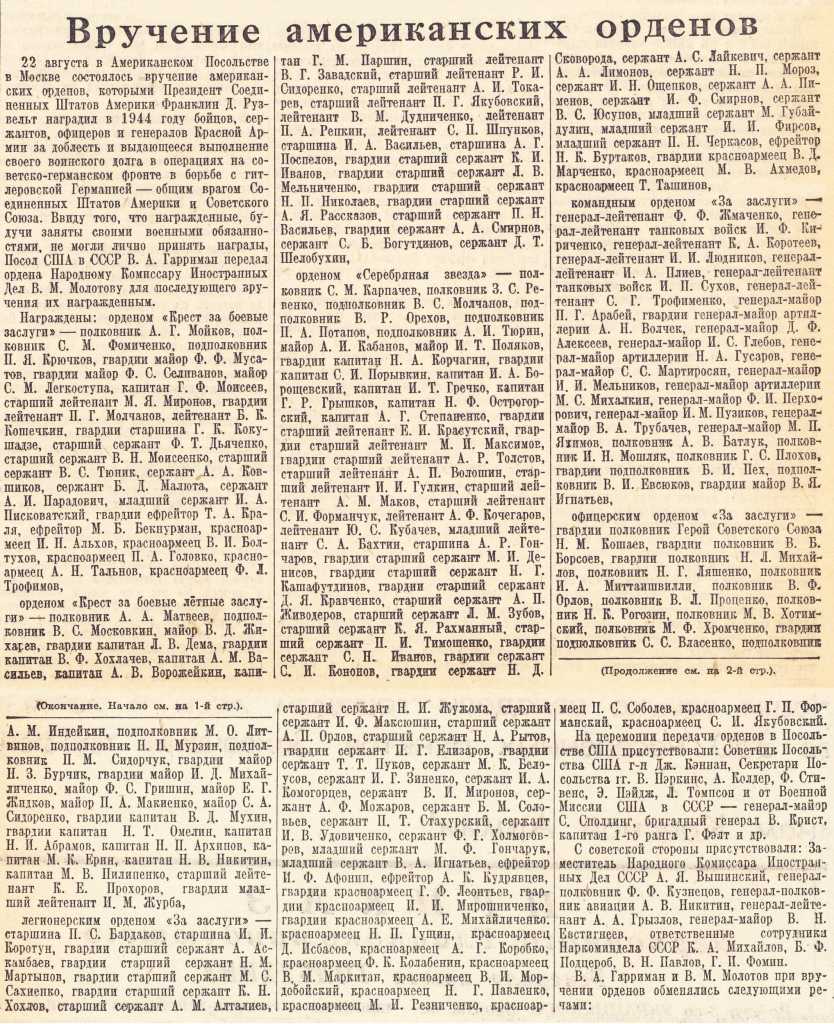

Даже союзники-американцы оценили подвиги легендарного снайпера. В числе советских офицеров и солдат, награждённых «за доблесть и выдающееся выполнение своего воинского долга в операциях на советско-германском фронте в борьбе с гитлеровской Германией – общим врагом Соединённых Штатов Америки и Советского Союза» президентом США Франклином Д. Рузвельтом 13 июля 1944 года, старший сержант Фёдор Дьяченко стал кавалером высшей награды Армии США – Креста «За выдающиеся заслуги».

После ранения осколком снаряда в январе 1944 года и лечения Фёдора Дьяченко направили на офицерские военно-политические курсы Ленинградского фронта. В 1949 году он окончил Военно-Политическое училище. Служил в военных училищах и военном комиссариате Кировского района Ленинграда, в 1962 году уволен в запас в звании майора. «На гражданке» работал старшим инженером на Кировском заводе. Ушёл из жизни 8 августа 1995 года.

«В Норильске зарождаются наши фронтовые залпы»

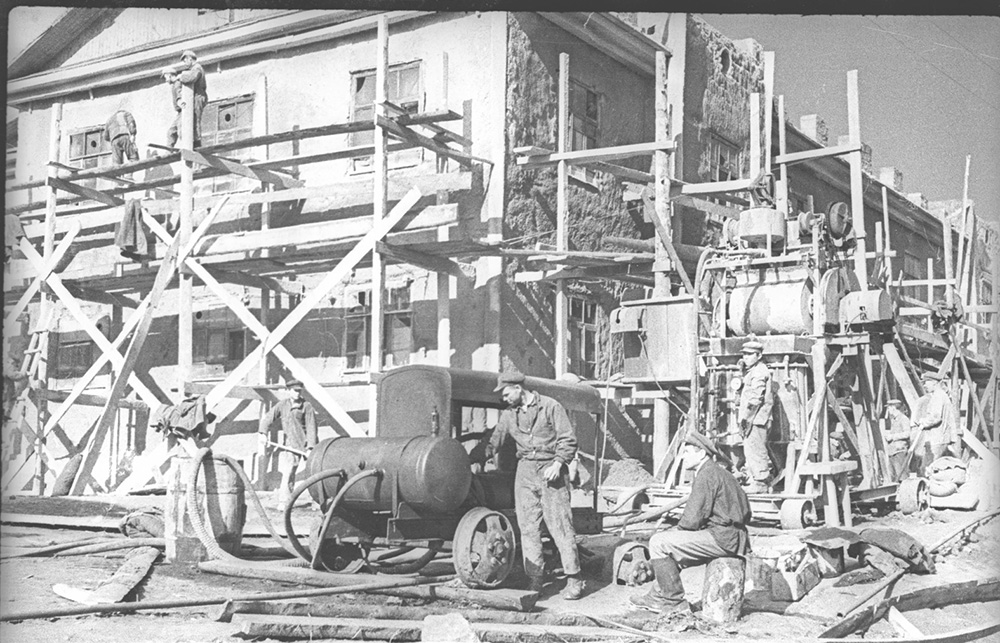

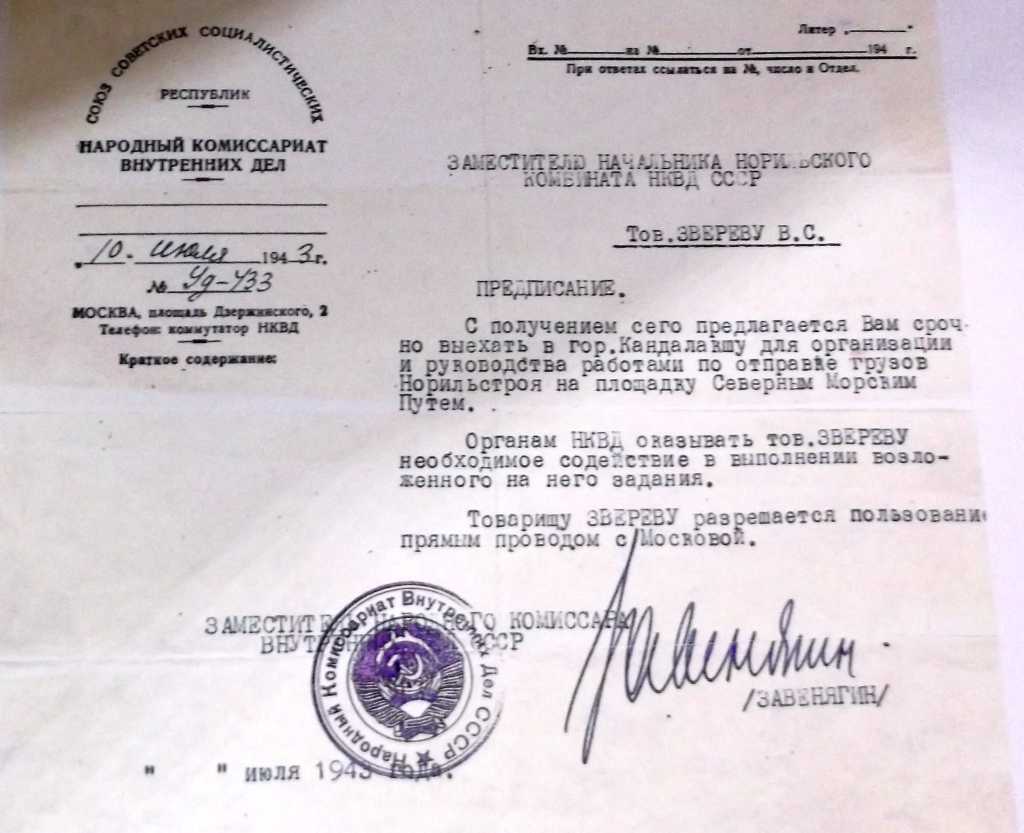

В 1941 году в Норильск был эвакуирован из Мурманской области оказавшийся в прифронтовой полосе комбинат «Североникель». С первых дней войны немцы бомбили Мончегорск по несколько раз в сутки, и уже 26 июня поступил приказ – в 48 часов демонтировать оборудование и подготовить его к эвакуации. По Северному морскому пути в Дудинку и далее в Норильск перевезли почти 9,3 тысячи тонн оборудования — начинку плавильного, рафинировочного и опытного кобальтового цехов: три ватер–жакета, пять конвертеров, семь плавильных печей, металлоконструкции и лабораторный комплекс.

Эвакуация массы заводов и фабрик страны в годы Великой Отечественной войны на восток была настоящим трудовым подвигом. Перевод металлургического комбината на Крайний Север, в неустроенный посёлок, где собственный завод находился в зачаточном состоянии, и налаживание там производства в кратчайшие сроки — подвиг вдвойне.

В феврале 1942 года был пущен Большой металлургический завод (БМЗ). В ночь с 23 на 24 февраля в 47–градусный мороз в продуваемом цехе недостроенного завода запустили первый агрегат и получили первый никелевый штейн — то есть полуфабрикат никеля. 9 марта был запущен и первый конвертор БМЗ — получен файнштейн. 24 апреля на Малом металлургическом заводе выплавили черновой никель, а 29 апреля 1942 года Норильский комбинат выдал первый чистый электролитный никель.

1 мая 1942 года из Норильска в Дудинку отправился необычный состав: паровоз и единственный вагон с первой тонной катодного норильского никеля. Из Дудинки полярный лётчик авиаотряда Норильского комбината Степан Веребрюсов на самолёте Г-1 (гражданский вариант первого советского тяжёлого бомбардировщика ТБ-1) доставил этот никель в Красноярск. «Этого никеля могло хватить на 25 танков, — писал архивариус Трофим Гармаш. Эта была победа норильских металлургов!»

Кстати, Степан Веребрюсов попал в авиаотряд Норильского комбината с подачи лично начальника комбината и лагеря НКВД (1938-1941) Авраамия Завенягина, часто летавшего с ним. Позднее в 1944 году, когда до пуска второй очереди Норильской ТЭЦ оставалось всего 96 часов, а на станции ещё не было частей конструкции генератора, Степан Веребрюсов смог пробиться сквозь пургу и доставил из Красноярска необходимые элементы. Сажал самолёт он практически вслепую прямо в посёлке, около насосной станции.

А первая очередь Норильской ТЭЦ была пущена 13 декабря 1942 года. В этот день запустили первые котёл и турбину.

В том же декабре 1942 года в посёлке Норильск провели перепись «вольного» населения. 5.653 мужчины и 2.364 женщины — это данные бланка единовременного учёта рабочих и служащих промышленных предприятий и строек. 2.464 человека — рабочие, 850 — ИТР, 301 — служащие. Подрост-

ков до 16 лет в Норильске насчитали 61: 47 мальчиков и 14 девочек, при этом 24 из них уже были заняты на строительно-монтажных работах.

В августе 1942-го из Красноярска прибыли 300 комсомольцев, в основном девушки-сибирячки. Им предстояло, окончив курсы, занять самые ответственные рабочие места на основных предприятиях, прежде всего в энергетике и металлургии.

В сентябре начал выдавать богатую руду заложенный перед войной рудник “Таймырский”. Это стало важным событием, так как потребность в стратегических металлах возрастала с каждым днем.

7 апреля 1943 года в строй действующих вступает цех электролиза никеля Большого завода. На строительство комбината прибывают ещё 900 юношей и девушек, направленных Красноярским крайкомом комсомола.

В июле 1943 года за успешное выполнение заданий правительства по строительству и освоению Норильского никелевого комбината группа норильчан была награждена орденами и медалями СССР. Ордена Ленина удостоены бурильщик Иван Байдин, автор технологии обогащения норильских руд Сергей Бочарников, начальник геологического отдела Александр Воронцов, начальник строительства ТЭЦ Иван Перфилов, начальник «Металлургстроя» Семён Енин, начальник Главного управления горно-металлургических предприятий НКВД СССР Пётр Захаров, начальник Норильского комбината Александр Панюков. Среди награждённых также были Александр Бизяев — будущий министр энергетики РСФСР, Израиль Бондаровский — впоследствии управляющий энергосистемой Норильского комбината, Сергей Агафонов – в 50-х годах был заместителем начальника Норильского комбината по строительству, Герой Социалистического Труда.

В 1943 году Норильский горно-металлургический комбинат вышел на проектную мощность, перевалила за полмиллиона тонн и отгрузка высококачественного норильского угля. Строители ТЭЦ в декабре 1943 года получили переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны СССР.

Норильск научился (зачастую разработав собственные уникальные технологии) самостоятельно производить огнеупорный кирпич и цемент, серную кислоту и взрывчатку, бензин и битумы, химическую и кухонную посуду, речные баржи и глюкозу, витаминный экстракт и т.п.

Всего за годы Великой Отечественной войны в Норильске ввели в строй более 20 крупных промышленных объектов, построили железную дорогу до рудника «Угольный ручей», Большой металлургический завод, теплоэлектростанцию и др. Дальнейшее развитие получила индустрия строительных материалов. За годы войны работники комбината внедрили почти 2.100 предложений с экономическим эффектом 32 млн рублей.

10 июня 1944 года Совнарком СССР выпустил постановление о создании Норильского горно-металлургического техникума. Самое северное учебное заведение страны открыли 5 октября. На дневной форме обучения готовили по специальностям «Разработка рудных и россыпных месторождений», «Металлургия тяжёлых цветных металлов», «Обогащение руд цветных металлов» и «Электрооборудование промышленных предприятий».

В мае Норильский горно-металлургический комбинат первым в отрасли получил переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны СССР. Но вместе с тем ГКО потребовал от норильчан в полтора раза увеличить выпуск никеля, в два раза — меди, начать выпуск кобальта и довести добычу угля до 650 тысяч тонн в год. 6 июня в Норильске учредили внутреннее переходящее Красное знамя комбината «Передовому предприятию, подразделению» взамен прежнего — «Лучшему управлению». Учреждены были также переходящие Красные знамёна «Лучшей команде буксирного парохода» и «Лучшей команде баржи».

За время войны норильские строители ТЭЦ, энергетики, а также комбинат более десятка раз удостаивались переходящего Красного знамени ГКО.

25 июня командир гвардейской дивизии, герой Сталинграда полковник Фомин на митинге по случаю вручения комбинату переходящего Красного знамени сказал:

«У вас в Норильске зарождаются наши фронтовые залпы. Вашим металлом мы сеем смерть фашистам на полях сражений. Я сегодня был на ваших заводах и видел, с каким упорством советские люди куют победу над врагом. С таким народом, как наш, не страшны никакие трудности. С такой армией, как наша, мы победим. И впредь, товарищи полярники, высоко несите это священное знамя — великую похвалу за ваш самоотверженный труд!»

«Рассекречен» американцами

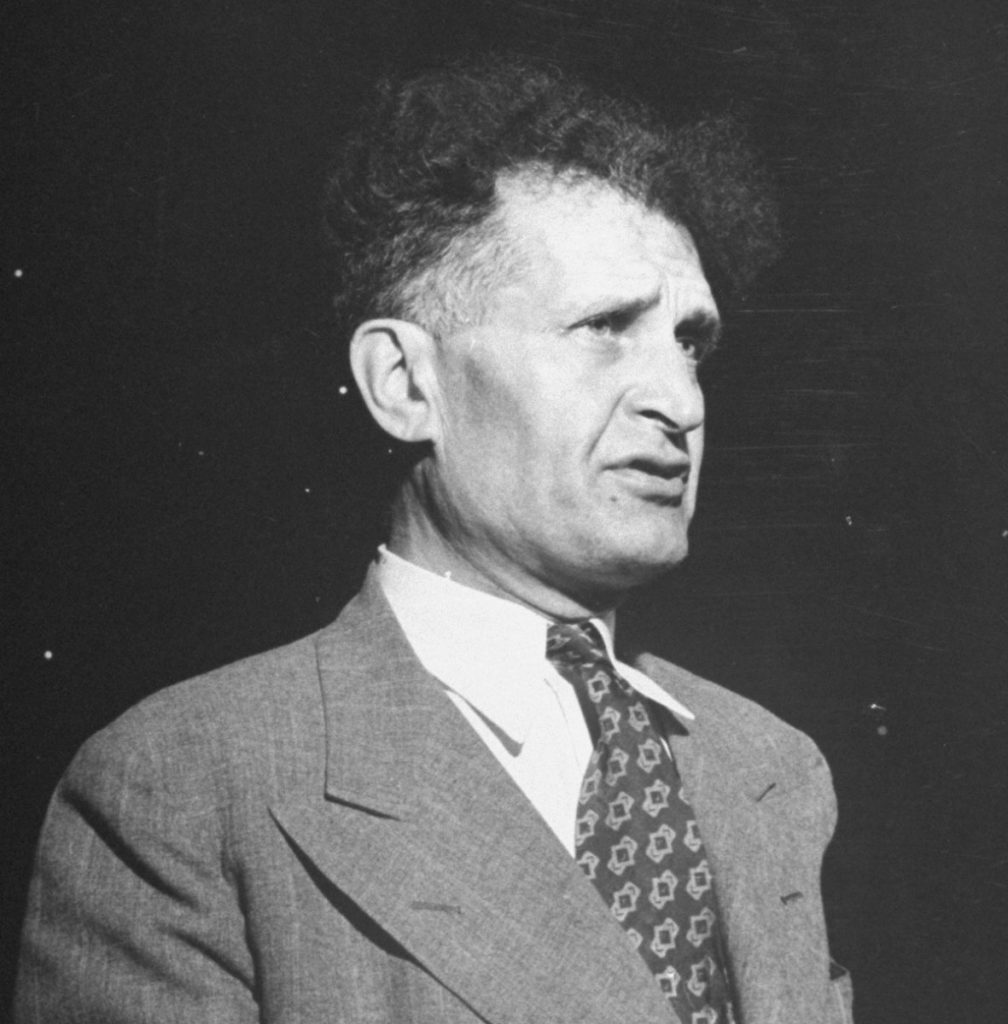

Морис Хиндус

29 сентября 1944 года газета «Нью–Йорк Геральд Трибьюн» (New York Herald Tribune) публикует статью своего корреспондента в СССР под названием «Русские строят никелевую империю в Северной Сибири». Автор, писатель и журналист Морис Хиндус – из семьи евреев-эмигрантов, перебравшихся в 1905 году из Российской империи в США. В 30-х годах он уже бывал в СССР в группе писателей во главе с Бернардом Шоу, а в годы Великой Отечественной работал военным корреспондентом New York Herald Tribune в СССР.

Материал в целом позитивный, но Авраамий Завенягин, бывший на тот момент заместителем наркома внутренних дел Лаврентия Берии, немедленно дал команду разобраться, как иностранный корреспондент мог оказаться в военное время в закрытом даже для обычных граждан Советского Союза Норильске?

Результаты расследования доподлинно неизвестны. А статья – вот она:

Русские строят никелевую империю в Северной Сибири

Норильск, город парков, заводов и школ, воздвигнутый там, где была пустыня.

Среди американцев не многие слышали о Норильске, но для русских Норильск является символом торжества человека над природой Севера. Уже с некоторых пор этот процветающий индустриальный центр, самый крупный в своем роде, поставляет военным заводам бесценные металлургические принадлежности.

Норильск – город маленьких изб и заводов-великанов. Железнодорожная ветка соединяет его с Дудинкой, портом на Енисее, 75 миль к западу. Регулярное воздушное сообщение с Красноярском, расположенным на тысячу миль к югу, является самой близкой связью с Транссибирской железной дорогой. Телефонная связь с Москвой и Красноярском – постоянна.

В Норильске имеется несколько небольших парков, стационарный театр, электроцентраль, футбольный стадион, танцзалы, кинозалы и лектории. Есть средняя школа, металлургическое училище. Вначале ввиду жестокой погоды разрешалось 67 нерабочих дней в течение зимы. Теперь же, ввиду новых способов преодоления сурового климата, позволяется лишь семь нерабочих дней.

История Норильска – демонстрация упорства, с которым Россия продвигала цивилизацию на Крайний Север. В 1919 году геолог профессор Воронцов и его компаньон были первыми, кто пришел на место будущего города. Они исследовали покрытые снегом горы. И чем дальше, тем больше их охватывало волнение. Тут был никель, много никеля – одно из крупнейших месторождений в мире. Бок о бок с никелем были медь, графит и много полиметаллов.

Эти несметные богатства были заперты на территории вечного мороза. Очень немногие люди жили в этом регионе. Охотники иногда бродили по тундре. Также редко рыбаки выходили на ее сверкающие озера. Это была огромная пустыня.

Москва реагировала энергично и быстро. Немедленно был организован миграционный поток. Продукты и стройматериалы сопровождали поселенцев. Дома, магазины и лаборатории поднимались в когда-то бесплодной тундре. Началась возведение большого никелевого завода.

Когда разразилась война, потребность в никеле стала настолько отчаянной, что еще больше поселенцев и больше инженеров было направлено в Норильск. Вскоре началось производство никеля, и его стали отправлять на Уральские и Сибирские оборонные заводы. Сейчас строительство Большого металлургического завода практически окончено.

В течение долгого времени стволы шахт углублялись в горы, и руда поднималась грузоподъемниками. А в последнее время инженеры начали взрывать поверхность гор, достигая глубины в 260 футов, и в этом случае добыча руды ведется открытым способом. Это метод показал себя более экономичным.

Норильск выращивает все больше овощей собственного производства, благодаря круглосуточно незаходящему солнцу в течение короткого лета растения растут быстро. Помидоры и капуста слишком водянистые. Но агрономы надеются понизить содержание воды при помощи новых удобрений.

Русские строят никелевую империю в Северной Сибири

Норильск, город парков, заводов и школ, воздвигнутый там, где была пустыня.

Среди американцев не многие слышали о Норильске, но для русских Норильск является символом торжества человека над природой Севера. Уже с некоторых пор этот процветающий индустриальный центр, самый крупный в своем роде, поставляет военным заводам бесценные металлургические принадлежности.

Норильск – город маленьких изб и заводов-великанов. Железнодорожная ветка соединяет его с Дудинкой, портом на Енисее, 75 миль к западу. Регулярное воздушное сообщение с Красноярском, расположенным на тысячу миль к югу, является самой близкой связью с Транссибирской железной дорогой. Телефонная связь с Москвой и Красноярском – постоянна.

В Норильске имеется несколько небольших парков, стационарный театр, электроцентраль, футбольный стадион, танцзалы, кинозалы и лектории. Есть средняя школа, металлургическое училище. Вначале ввиду жестокой погоды разрешалось 67 нерабочих дней в течение зимы. Теперь же, ввиду новых способов преодоления сурового климата, позволяется лишь семь нерабочих дней.

История Норильска – демонстрация упорства, с которым Россия продвигала цивилизацию на Крайний Север. В 1919 году геолог профессор Воронцов и его компаньон были первыми, кто пришел на место будущего города. Они исследовали покрытые снегом горы. И чем дальше, тем больше их охватывало волнение. Тут был никель, много никеля – одно из крупнейших месторождений в мире. Бок о бок с никелем были медь, графит и много полиметаллов.

Эти несметные богатства были заперты на территории вечного мороза. Очень немногие люди жили в этом регионе. Охотники иногда бродили по тундре. Также редко рыбаки выходили на ее сверкающие озера. Это была огромная пустыня.

Москва реагировала энергично и быстро. Немедленно был организован миграционный поток. Продукты и стройматериалы сопровождали поселенцев. Дома, магазины и лаборатории поднимались в когда-то бесплодной тундре. Началась возведение большого никелевого завода.

Когда разразилась война, потребность в никеле стала настолько отчаянной, что еще больше поселенцев и больше инженеров было направлено в Норильск. Вскоре началось производство никеля, и его стали отправлять на Уральские и Сибирские оборонные заводы. Сейчас строительство Большого металлургического завода практически окончено.

В течение долгого времени стволы шахт углублялись в горы, и руда поднималась грузоподъемниками. А в последнее время инженеры начали взрывать поверхность гор, достигая глубины в 260 футов, и в этом случае добыча руды ведется открытым способом. Это метод показал себя более экономичным.

Норильск выращивает все больше овощей собственного производства, благодаря круглосуточно незаходящему солнцу в течение короткого лета растения растут быстро. Помидоры и капуста слишком водянистые. Но агрономы надеются понизить содержание воды при помощи новых удобрений.

Более живую «человеческую» и детальную картину Норильска военных лет написал известный советский писатель и публицист Георгий Кублицкий. Подробную историю своей командировки в Норильск в 1944 году он включил в свою книгу

«...и Северным океаном».

Кстати, в 1944-м в Норильске никеля произвели больше, чем было получено из США по ленд-лизу.

Они выковали победу

Первыми норильчан оповестили о долгожданной Победе энергетики. Над Норильском и тундрой зазвучал громкий гудок ТЭЦ.

Ветеран труда Агния Георгиевна Колесникова (Темерова), жительница Норильска с 1943 года, работник никелевого завода:

«Я работала в ночь. Пришла меня менять женщина и плачет, я ей говорю: «Что случилось?» А у нее муж погиб на фронте. Она: «Война кончилась!» Я ей говорю: «А зачем тогда плакать». «А мужа-то нету...»

Василий Феоктистович Ромашкин, бывший заключённый Норильлага. В Норильске с 1939 года. Реабилитирован в 1954 году. Работал на промышленном строительстве, стоял у истоков электропрогрева бетона. Ветеран труда СССР, ветеран труда России, ветеран труда комбината:

«О Победе услышали по радио. Радостно было на душе. В этот день 9 мая все вышли на работу – строительство объектов Большого металлургического завода. Работали в две смены, беспрерывно. У меня была должность – ответственный за электропрогрев бетона. После Дня Победы вышел приказ – о снижении срока на 6 месяцев за хорошую работу и примерное поведение».

Ветеран труда Нина Фёдоровна Литвинова (Фёдорова) приехала в Норильск в августе 1944 года, училась в техникуме, 37 лет проработала на Норильской обогатительной фабрике:

«9 мая все студенты, преподаватели техникума собрались в вестибюле, и военком объявил о победе. Мы плакали, обнимались. Вечером был праздничный ужин, танцы. Приезжала концертная бригада одного из лаготделений. Нам тогда выдали карточки на завтрак, обед и ужин. По ним была положена пачка табака раз в месяц. Так мы табак или продавали, или берегли для концертной бригады. Через несколько дней после Дня Победы нам выдали каждому по большой металлической банке сгущённого молока. Это лакомство я попробовала первый раз в своей жизни».

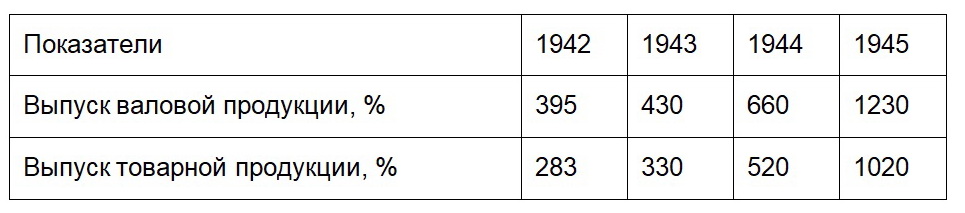

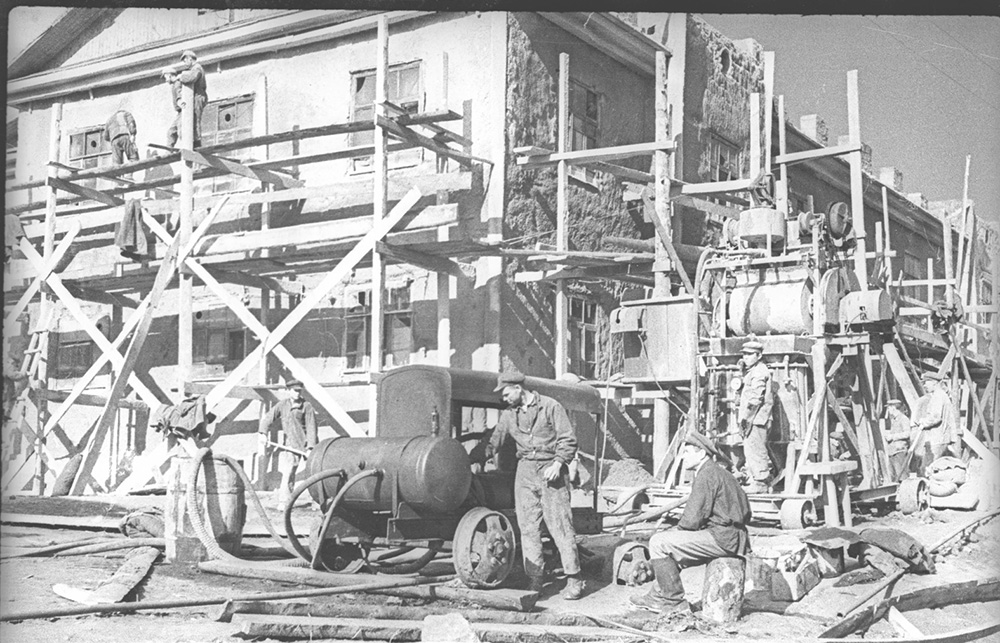

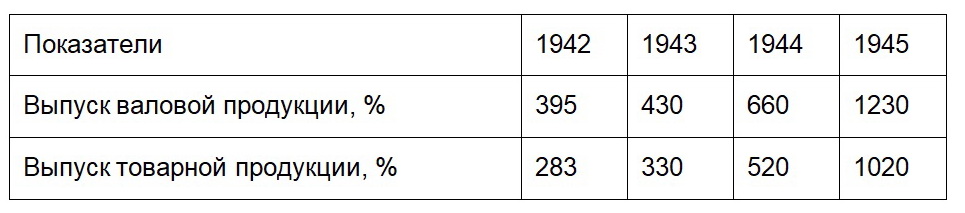

За годы войны введено более 20 крупных промышленных объектов, освоен миллиард рублей капиталовложений, что в 5 раз больше, чем было освоено в 1935-1940 годах. Общий итог ударной вахты норильчан в 1941-1945 годах выражен следующими показателями к уровню 1941 года

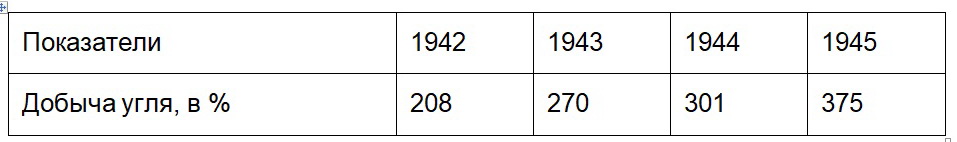

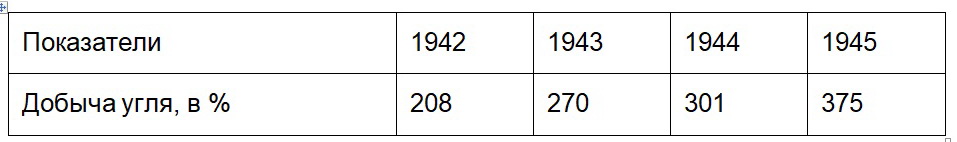

Темпы роста угледобычи к уровню 1940 года

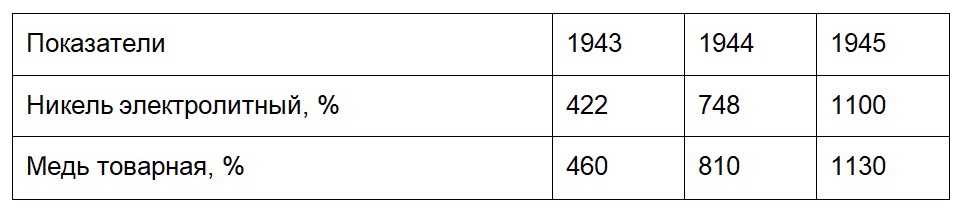

Главным был металл для фронта. О темпах прироста никеля и меди свидетельствуют данные к уровню 1942 года

В годы войны внедрены 2.000 предложений из внесённых рационализаторами комбината почти 3.600 с общим экономическим эффектом в 31,6 млн рублей.

4 миллиона 279 тысяч 868 рублей собрали на 20 февраля 1943 года трудящиеся Норильска на строительство танковых колонн «Красноярский рабочий», имени «Жён фронтовиков» и артдивизионов зенитных пушек «Красноярский чекист»…» или «Героическим защитникам города Ленина от трудящихся Заполярного Норильска» — 11.872 килограмма разных продуктов питания послали трудящиеся Норильского комбината ленинградцам в дни блокады». В сборе посылок особенно активно участвовало юное поколение норильчан. За 1941-1943 годы комсомольцами собрано на вооружение Красной Армии около 3 миллионов рублей.

Газета Норильлага «Металл – фронту» 23 февраля 1945 года сообщала:

«В 9-м лаготделении проведён сбор средств на постройку танковой колонны «Норильский Заполярник». Особую активность проявила бригада Борисенко, явившаяся зачинщиком сбора средств в ознаменование 27-й годовщины Красной Армии. В 9-м лаготделении собрано наличными и с лицевых счетов 15.000 рублей».

Всего за годы войны норильчане внесли в фонд обороны свыше 60 млн. рублей. Командование прислало норильчанам более 20 благодарственных телеграмм.

545 норильчан получили высокие правительственные награды. Ещё 1.037 в 1946 году награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

====================================================

Использованные материалы:

- Норильск. Лето 1941-го...

Официальный сайт города Норильска.

- Металл моторов и танковой брони.

Pereosnastka.ru.

- Как Норильск ковал Победу.

Северный край.

- Материалы ИА «Таймырский телеграф», МБУ «МВК «Музей Норильска», архивы «Норникеля», открытые источники.