В статье,

опубликованной Forbes, вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии «Норникеля» Станислав Селезнёв рассказал о создании системы экологического мониторинга в городах ответственности компании.

Во многих индустриальных городах, выросших вокруг крупных заводов ещё в советскую эпоху, экологичность не была приоритетом, сформировались стереотипы о «вечном смоге» и промышленных рисках в таких местах. Сегодня крупные компании активно модернизируют производство, внедряют масштабные природоохранные программы и существенно сокращают выбросы, но исторические представления об «извечном загрязнении» по-прежнему сильны. Чтобы изменить восприятие, нужны не слова, а факты.

Станислав Селезнёв отмечает, что запуская в декабре 2024 года систему автоматического контроля за состоянием воздуха в жилых районах Норильска и Мончегорска, в «Норникеле» руководствовались идеей показывать реальную ситуацию в режиме «здесь и сейчас». Во-первых, наглядные данные доказывают, что воздух не так ужасен, как многие думали. Во-вторых, с запуском Серной программы в компании хотели измерять прогресс не только «на трубах», но и там, где дышат люди. Фиксируя исходный уровень загрязнений и последующие изменения, можно демонстрировать эффект природоохранных мер.

При создании системы городского экомониторинга «Норникель» столкнулся с серьёзными вызовами. Будучи пионером в этом деле, компании пришлось прокладывать путь, не имея готовых нормативов. Суровый арктический климат стал серьёзным испытанием надёжности оборудования, а уход иностранных поставщиков в 2022 году создал дефицит газоанализаторов для промышленных труб. Ещё проблема – социальное недоверие: у общественности был скепсис к данным от самого предприятия. И, наконец, самая важная, финансовая – комплекс датчиков, станций и инфраструктуры требует крупных инвестиций и регулярных затрат на обслуживание.

«Как мы отвечали на эти вызовы? – задаёт риторический вопрос вице-президент «Норникеля».

– Пришлось быть новаторами и активно искать решения внутри страны. Мы выбрали надежного технологического партнера и адаптировали оборудование под полярные условия, дополнительно внедрив цифровые модели, чтобы на основе производственных параметров рассчитывать объём выбросов и прогнозировать их распространение. Чтобы преодолеть недоверие, мы сделали данные независимыми: систему обслуживает сторонняя компания, а результаты публикуются на городском портале и регулярно сверяются с показаниями Росгидромета. Ну и, разумеется, компания заложила достаточный бюджет - без этого подобные проекты просто невозможны».

Как устроен экологический онлайн-мониторинг города

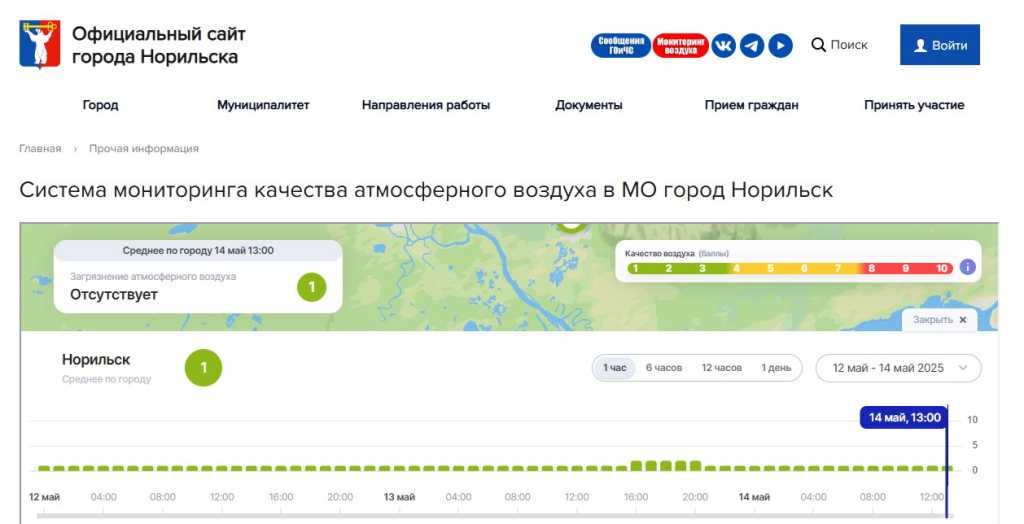

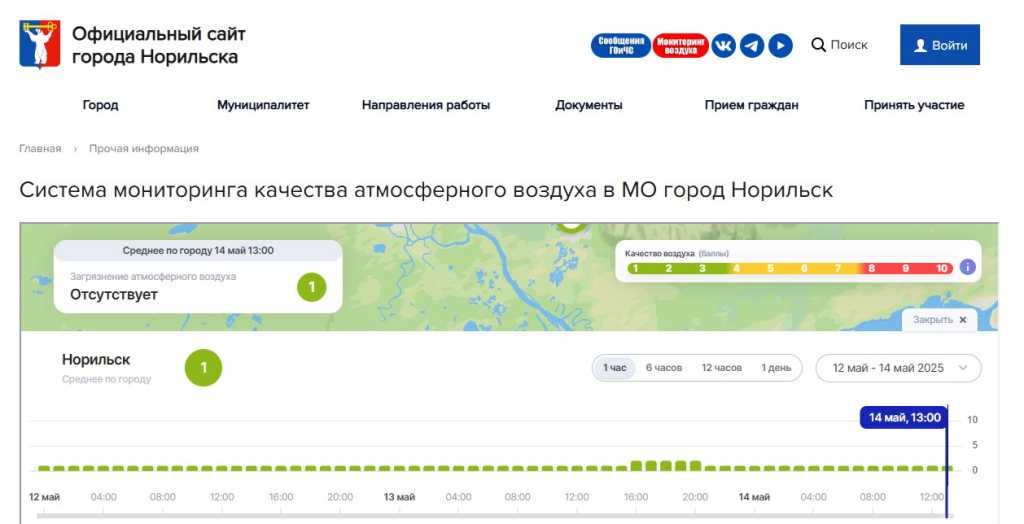

Сегодня в Норильске действуют 16 автоматизированных станций мониторинга воздуха, в Мончегорске – 13. Они установлены в разных районах и непрерывно измеряют концентрации основных загрязнителей (SO₂, H₂S, NO₂, CO и др.). В Норильске данные каждые 20 минут поступают на единый сервер и публично отображаются на интерактивной карте на сайте городской администрации. Любой человек может в реальном времени увидеть обстановку в своём районе или проследить изменения за последние дни. Первые месяцы работы показали, что даже зимой кратковременные превышения случались лишь при редких неблагоприятных погодных условиях.

«Опыт «Норникеля» показывает: добровольный экомониторинг – это не пиар, а необходимый инструмент для устойчивого развития промышленных регионов, -

«Опыт «Норникеля» показывает: добровольный экомониторинг – это не пиар, а необходимый инструмент для устойчивого развития промышленных регионов, - считает Станислав Селезнёв.

– Государство ужесточает экологические нормы, но одними приказами проблему не решить. Важнее внутренняя мотивация бизнеса – стремление не просто выполнить минимум, а реально снизить воздействие и показать это обществу. Мы изначально шли именно от этого: установить правду, а не «выслужиться» перед контролёрами. В итоге теперь не только соблюдаем букву закона, но и задаём новую планку открытости для отрасли».

Подобные сети мониторинга можно разворачивать и в других промышленных центрах, особенно моногородах, уверен вице-президент «Норникеля». Это вопрос ресурсов и политической воли: нужны инвестиции и господдержка на первых порах. Необходимы и единые стандарты сбора и публикации данных, чтобы результаты разных регионов были сопоставимы и включались в общегосударственную систему.

«Репутацию экологически ответственной компании нельзя купить, её можно только заслужить конкретными действиями, - подчёркивает Станислав Селезнёв.

– В нашем случае такими действиями стали добровольная установка датчиков и публикация честных данных. Общество ждет от бизнеса реальной заботы об окружающей среде. Кто это понимает – тот и становится лидером новой доверительной экологической повестки».